友人からの依頼で、Roland SC-8850という音源モジュールの

デジタル出力増設改造を行いましたので、改造手順を書いておきます。

SC-8850は15年以上前!の、当時としては最上位の音源だそうです。

当時一世を風靡したSC-88Proの後継機だとか。

私はあまりDTMに詳しくないので又聞きですが。

ただ、この時期の音源は出力がアナログしか無く、

デジタル録音時にノイズが乗ると言うことで、

機器内部のデジタル信号を引っ張ってきて、

S/PDIFに変換してデジタル出力する、という改造が行われています。

今回もやることは同じなのですが、これらの改造記事はかなり古く、

今となってはDAIトランスミッタICのTC9231Nは入手困難です。

また、これらの記事では、使用するICの都合からか、

デジタル信号のbit数を落として16bitにしています。

今回は2015年現在容易に入手可能なパーツで、

24bitのままデジタル出力する改造を行いました。

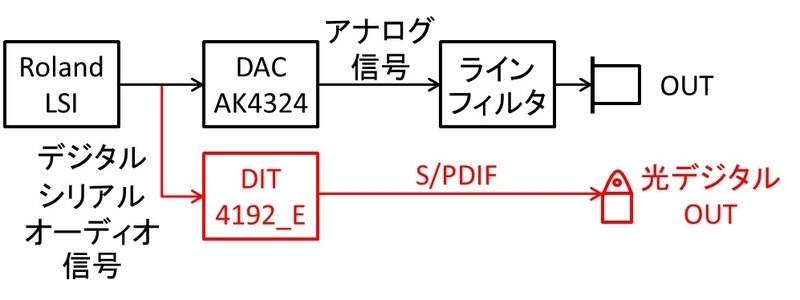

上の図が、今回の改造の概要です。

SC-8850は、内部のLSIでシリアルオーディオ信号を生成し、

DACでアナログ信号に変換して、ラインフィルタを通して出力しています。

このDAC前のシリアルオーディオ信号を引っ張りだし、DAIトランスミッタで

S/PDIF信号に変換して光デジタルで出力します。

古い記事ではDAIトランスミッタにTC9231Nやその後継ICを用いていますが、

これらは入手困難です。秋葉原のパーツ屋をいくつか回ればあるかも知れませんが、

大人しく手に入りやすいものにします。

今回は、共立電子から出ているDIT4192_Eを使います。

通販で購入できますし、組み立ても簡単な半田付けのみで済みます。

また、入力信号のフォーマットをジャンパピンで設定できて便利です。

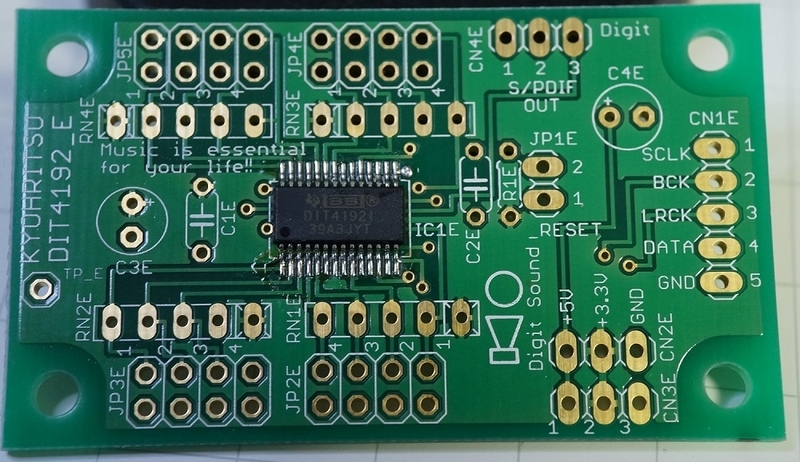

DIT4192_Eは↓のような基板・部品のキットですので、

説明書通りに部品を半田付けして、完成させておきます。

次にSC-8850を開けてシリアルオーディオ信号とDIT4192_Eの電源を引き出します。

シリアルオーディオ信号と電源は上図の赤矢印の箇所から引き出します。

オーディオ信号については、OUT1とOUT2のうちよく使う(らしい)

OUT1のみから引き出します。他にも線をたどれば引き出せる箇所は

あると思いますが、表側だとDACから引っ張るのが分かりやすいです。

(2015.04.16追記)

以下のサイトに、もっと引き出しやすそうなところから引き出してる例がありました。

実装はこっちのほうがやりやすいと思います。

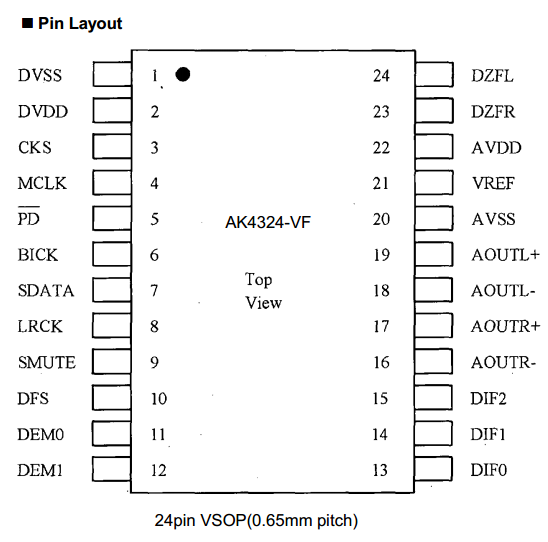

SC-8850のDACはAK4324というICで、ピン配置はこのようになっています。

MCLK、BICK、SDATA、LRCKとDVSS(GND)が必要ですので、それぞれ引き出します。

AK4324VFは0.65mmピッチでピン間隔が狭く、ピンへのハンダ付けは難易度が高いので

注意深く作業します。私は普通の線材を使いましたが、できれば

UEW(ポリウレタン銅線)などの細めの線材を使ったほうがいいです。

DACから引き出した信号はDIT4192_Eの以下のピンに配線します。

AK4324→DIT4192_E

MCLK→SCLK

BICK→BCK

SDATA→DATA

LRCK→LRCK

VSS→GND

また、DIT4192_EのCN3Eの端子に5Vと3.3Vをつないでおきます。

DIT4192_Eのジャンパ設定は以下のようにします。

・ハードウエアモード

・32kHz24bit右詰め256fsステレオPCMデータ

・コピー保護なし

・プリエンファシスなし

ジャンパ状態は以下のとおりです。

・MODE:オープン

・M/_S:オープン

・CLK1:ショート

・CLK0:オープン

・FMT1:オープン

・FMT0:ショート

・MONO:ショート

・MDAT:オープン

・BLSM:オープン

・CSS:ショート

・COPY:オープン

・L:オープン

・V:ショート

・U:オープン

・_AUDIO:ショート

・_EMPH:オープン

#詳細はDIT4192_Eの説明書を見てください。

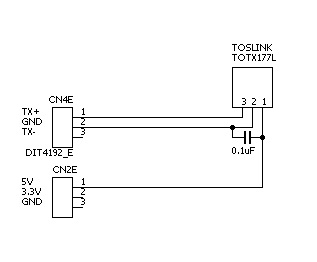

次に、S/PDIF信号を光送信モジュールに接続します。

DIT4192_Eの5V、TX+、GNDをモジュールに繋ぎます。

#説明書には3.3Vって書いてますが、普通のTOSLINKなら5Vです。

Tx+も5Vp-pですし。恐らく説明書のミスかと。

また、光送信モジュールのVCC-GND間に0.1uFのコンデンサを付けます。

私はめんどくさがって全部空中配線してしまいましたが、

普通はユニバーサル基板とか使います。

#同軸の場合はインピーダンス変換のため、この記事のような抵抗や、トランスをつける必要があります。

光送信モジュールはケースに取り付けておきます。

ケース加工時には、ケースにモジュールの四角の中心とネジ穴の印を付けて、

ドリルで穴をあけ、リーマで拡張して、ニブラで四角く整形します。

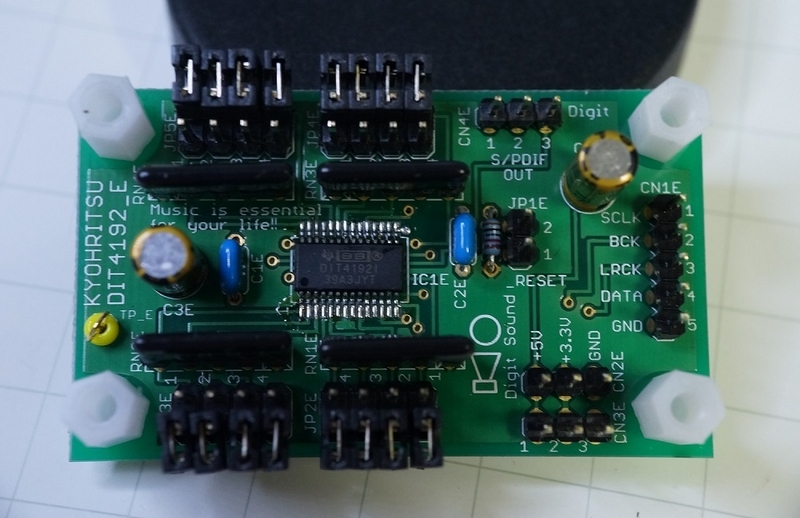

最後にDIT4192_E基板をSC-8850のメイン基板に、光送信モジュールをケースにネジ止めして、

配線が暴れないように固定して蓋を閉じたら完成です。

余談ですが、最近のUSBオーディオインターフェースはほとんど44.1kHz以上対応で、

32kHzに対応していません。今持っていない場合中古で買うか、

キット等を使って自作する必要があります。

今回の改造で必要なパーツと工具は以下の通りです。

部品代は全部で¥3000~¥4000とそこまで高くありませんが、

必要な工具が多いので、工具を持っていないと高く付きそうです。

【パーツ】

DAIトランスミッタ実験基板DIT4192_E×1

TOSLINK光送信モジュールTOTX177×1

積層セラミックコンデンサ0.1uF×1

半田30cm

配線材(極細50cm、細め50cm)

(以下はあれば便利)

熱収縮チューブ

ピンソケット5p×1, 3p×3

スペーサ1cm×2

セロハンテープ

【工具】

+ドライバー

ニッパー

ラジオペンチ

半田ごて、コテ先(細め、極細)

コテ台

テスタ

(以下はあれば便利)

ワイヤストリッパー

電動ドリル

テーパリーマ

SC-8850デジタル出力改造(波形編)へ続く...